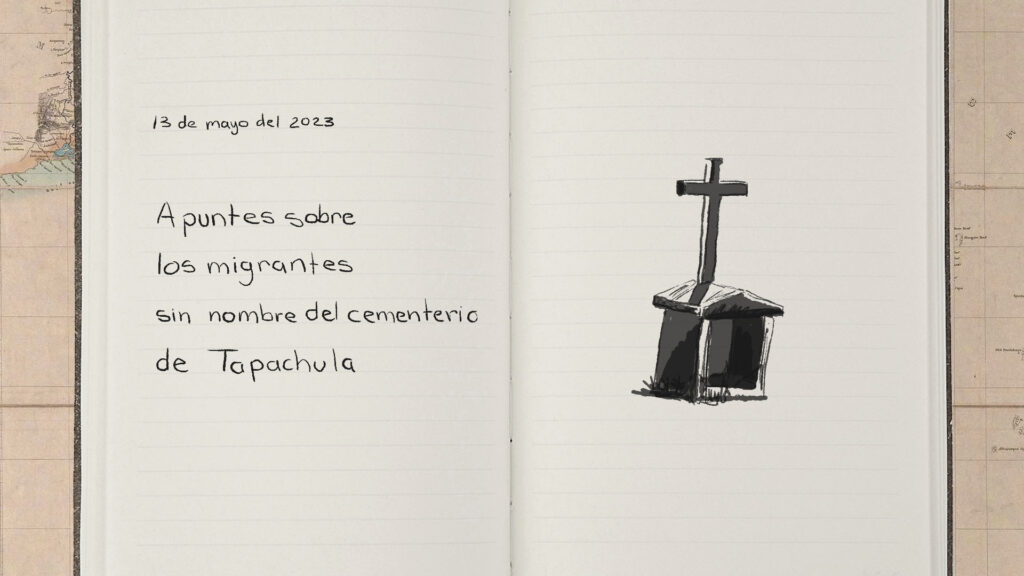

Sentado sobre una banca de cemento, bajo la sombra de un viejo y robusto árbol de mango, Venenciano Ruiz observa un fruto que acaba de caer. “Cuando uno los muerde, queman la boca”, me dice el anciano mientras sigue con la mirada fija en la alfombra de mangos y la nube de moscas al pie del árbol. “Las raíces ya probaron los cuerpos de los migrantes. Por eso no se dejan comer”, explica con tono científico.

Venenciano Ruiz tiene 78 años y casi media vida de ser enterrador, como su hijo Amado Ruiz lo es, como su nieto Kevin Ruiz lo es, y como su bisnieto de 8 años que ahora juega entre las tumbas, dice el señor, también lo será. Durante décadas, la familia Ruiz ha enterrado aquí a cientos, quizá miles de migrantes. El cementerio “Jardín” de Tapachula está en el principio de la ruta mexicana hacia Estados Unidos, pero es el final para muchos migrantes.

“Estos perros son nuevos —dice el anciano señalando a unos criollos que se pasean frente a nosotros y husmean los mangos en el suelo—, pero los que estaban antes se comían los pedazos de pellejo que dejaban los migrantes cuando los llevábamos arrastrados”.

Don Venenciano levanta la mirada hacia las tumbas cercanas y recuerda en voz alta cómo eran aquellos años cuando empezó a enterrar migrantes, allá, a mediados de los años 80. “Aquí llegaban muchos mutilados por el tren, por La Bestia. Venían todos pedaceados. Aquí los traía el SEMEFO, sin bolsa ni mucho menos caja. Los subíamos a unas carretas y los llevábamos a enterrar. La mayoría eran paisanos tuyos, de El Salvador. También venían de Honduras, Guatemala… todo eso”, me dice.

Le pedimos a Venenciano que nos dé un recorrido por el cementerio. Nos dice que está cansado y encomienda la tarea a su nieto Kevin.

En la entrada vemos construcciones en formas de casas con finos acabados e inscripciones cinceladas con amor. “Para nuestro amado padre. Siempre te llevaremos en nuestros corazones”. “Aquí descansa un padre, un hermano, un amigo”. En esta sección está enterrada la gente de la clase pudiente de Tapachula, chinos o alemanes que migraron a mediados de 1800 a esta parte del mundo e hicieron fortuna con las fincas de café. Porque esta ciudad es imposible de entender sin la migración. Y también sin el crimen: aquí hay enterrados narcotraficantes y coyotes que se hicieron de mucho poder”, dice Kevin Ruiz. “A ellos les mandan a hacer grandes casotas. Ora bien podría vivir una persona ahí”, dice nuestro guía, abriendo bien grande los ojos.

En el medio del cementerio están las lápidas más comunes: inscripciones sencillas, una cruz, algún altar con acabados de piso con losa pulida.

Avanzamos más y la tierra se convierte en un sedimento polvoso, como talco. Con cada pisada se levanta una pequeña nube que pronto nos empieza a dar tos. Hasta que por fin llegamos a un terreno donde crece un monte. No hay tumbas. No hay nada.

“Aquí están enterrados 43”, dice Kevin Ruiz, señalando un breñal debajo de sus pies. “Ahí hay doce”, dice señalando debajo de mis botas. “Y ahí hay 25 si no recuerdo mal”, dice, señalando a los pies de Cheché, el fotógrafo. “A los migrantes los enterramos así, sin tumba, pura fosa común”. Además de las fosas comunes, los migrantes están enterrados en el camino. Entre las pequeñas veredas, Kevin señala un espacio y dice un número y nacionalidad. “Ahí hay 16. Ocho salvadoreños, cuatro hondureños y cuatro haitianos”. “Yo los enterré”, dice con seguridad. En medio de otra vereda, Kevin señala el lugar por el que acabamos de caminar “Aquí hay seis”.

Le pregunto a Kevin que cuántos migrantes ha enterrado únicamente él en sus 15 años como enterrador. “Uy. Decirte un número sería difícil. Pero unos ochocientos o mil”, calcula.

Las cuentas de la familia Ruiz son abismalmente diferentes de las oficiales. Ese mismo día iré a la oficina de Cementerios de Tapachula, donde me recibirá el director. Solo existen registros de los últimos cinco años: 25 migrantes enterrados, todos no reconocidos.

“Y si alguien quiere venir a buscar el cuerpo de un familiar, ¿qué debe hacer?”, le pregunto a Kevin. “Viene y nos pregunta”, responde. “¿O sea que encontrar a un familiar migrante aquí depende de tu memoria?, insisto. “Sí, y de la de mi papá y la de mi abuelo”, dice. “Aunque nunca han venido a buscar. Solo ahí por el 2012 que vino un equipo de antropología forense de Argentina a buscar desaparecidos. Esa vez sí desenterramos bastantes”, recuerda Kevin.

Al buscar en las noticias encuentro una que dice que cuando el equipo de antropólogas argentinas llegó a este lugar se sorprendió al encontrar más cuerpos de los que esperaba.

Antes de salir del cementerio, Don Veneciano barre los mangos que han probado los cadáveres de migrantes. No valen para comer. Cuando acaba los tira a un barril de metal.

Quiero creer que lo que dice don Venenciano es cierto. Que si Victoria, la salvadoreña que vende su cuerpo en una noche eterna; Misael, que mantiene la esperanza de caminar a pesar de sus miedos; Armando y Roberto, los Ulises caribeños; Ahmed, que espera durmiendo al raso una cola infinita por una mentira; Eduardo, que construye su vida con basura; Heiman, que huyó de una guerra lejana y cualquiera de los migrantes que aparecen en estos diarios se quedan atrapados por siempre en Tapachula un día se convertirán en mangos. Igual que los migrantes que son asesinados por el narcotráfico o el Ejército. Igual que los cientos de migrantes que he entrevistado en estos dos años. Quiero creer que si un día acaban enterrados aquí, al menos podrán tener un poco de venganza: ampollarle la boca a los que un día intenten comérselos.